【完全版】ベンチプレスのやり方と効果|正しいフォーム・回数・注意点をトレーナーが徹底解説

「フォームが合っているか不安」

「頑張っているのに胸に効いている感じがしない…」

そんな悩みを感じていませんか?

自己流のベンチプレスでは、効果が半減するだけでなく、肩や手首を痛めるリスクもあります。

この記事では、プロトレーナーが正しいフォームを実演しながら解説。目的別の回数・セット数、安全に行うコツまでわかりやすく紹介します。

正しい知識を身につけ、効率的に理想の身体を目指しましょう。

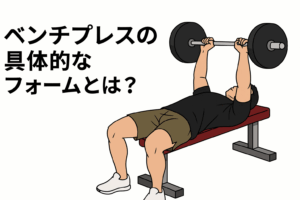

ベンチプレスのやり方【正しいフォームをプロが解説】

具体的なフォームと動作のステップ解説

ベンチプレスの正しいフォームは、大きく5つのステップで完成します。

一つひとつ丁寧に行うことで、安全かつ効果的に胸へ負荷を伝えることができます。

STEP01 ポジショニングとグリップ:

仰向けに寝て、バーが目の真上にくる位置にセットします。

バーは手のひらの真ん中ではなく、親指の付け根から小指の付け根を結ぶ「生命線」に沿って握り、小指側の厚みで支えるのがポイントです。

STEP02 アーチを作る:

足をベンチ台に乗せてお尻を上げ、肩甲骨を腰の方へグッと寄せると背中にアーチが生まれます。これで肩の怪我を防ぎつつ、大胸筋を使いやすくなります。

STEP03 足の位置を決める:

肩甲骨を寄せた状態を維持したまま、足を床に下ろしてお尻をベンチにつけます。足裏全体でしっかりと地面を踏みしめ、身体を安定させましょう。

STEP04 ラックアップ:

息を吸って準備し、バーを真上に持ち上げるのではなく、胸の前まで「スライド」させるようにラックから外します。勢いよく上げるとアーチが崩れる原因になるため注意しましょう。

STEP05 動作:

バーを胸の一番高い位置(みぞおちの少し上)に向かってゆっくり下ろし、しっかりと胸につけてから、天井に向かって力強く押し上げます。この動作を繰り返します。

効果を最大化するポイント

ベンチプレスで最も重要なのは、正しいグリップとフォームの安定です。

手首が反る握り方では負担が集中し、胸への刺激が逃げてしまいます。

バーを手のひらの真ん中で握ると、重さで手首が反り返りやすくなってしまいます。これを防ぐため、バーは親指の付け根から小指の付け根を結ぶ「生命線」に沿わせ、少しひねるようにして小指側の肉厚な部分で支えるのが理想的です。

また、ラックアップ時に勢いをつけると、せっかく作った肩甲骨の寄せや背中のアーチが崩れてしまいます。

ゆっくりと胸の上までスライドさせ、常にフォームが安定しているか意識することが、大胸筋に効かせるための重要なポイントです。

ベンチプレスとは?基礎知識

ベンチプレスの基本概要

ベンチプレスは、ベンチに仰向けになってバーベルを胸まで下ろし、押し上げる動作で上半身を鍛えるトレーニングです。

「スクワット」「デッドリフト」と並ぶ筋トレBIG3のひとつであり、胸・肩・腕を同時に強化できる代表的なコンパウンド種目です。

鍛えられる部位・効果

ベンチプレスは主に胸・肩・腕の筋肉を鍛え、見た目の改善から姿勢矯正、ダイエット促進まで様々な効果が期待できます。

ベンチプレスで最も鍛えられる胸(大胸筋)が発達すれば、男性は厚くたくましい胸板、女性はバストアップやデコルテラインのハリに繋がります。

補助的に使われる肩の三角筋や腕の上腕三頭筋も強化されるため、引き締まった腕回りや肩幅の形成にも効果的です。

さらに、胸の筋肉がつくことで背中側の筋肉とのバランスが整い、猫背などの姿勢改善にも繋がります。

筋肉量が増えることで基礎代謝が向上し、脂肪が燃焼しやすい身体になるため、ダイエット目的の方にもおすすめのトレーニングです。

他トレーニングとの違い

ベンチプレスは「上半身の押す力」を専門的に鍛えるため、スクワットやプランクとは鍛える目的が明確に異なります。

スクワットが下半身、プランクが体幹の安定性を主目的とするのに対し、ベンチプレスは上半身前面の筋力向上に特化しているからです。

「筋トレBIG3」の仲間であるスクワットは、お尻の大臀筋や太ももの大腿四頭筋を鍛える「キング・オブ・トレーニング」です。

一方、プランクは腹横筋などのインナーマッスルを刺激し、体幹を安定させる能力を高めます。

同じく上半身を鍛える腕立て伏せと動作は似ていますが、ベンチプレスはより高重量を扱えるため、筋肥大や最大筋力の向上において、より高い効果が期待できる点が大きな違いと言えるでしょう。

ベンチプレスはこんな人におすすめ!

| レベル | おすすめ理由 |

|---|---|

| 初心者 | 胸・肩・腕をバランス良く鍛えられる基本種目 |

| 中級者 | 停滞期を打破し、筋肥大・記録更新を狙える |

| 上級者 | 弱点補強やピリオダイゼーションで限界突破を目指せる |

初心者におすすめのケース

筋トレ初心者が上半身をバランス良く、かつ効率的に鍛えたい場合にベンチプレスは最適です。なぜなら、胸・肩・腕といった複数の筋肉を一つの動作で同時に鍛えられるコンパウンド種目であり、上半身の基礎筋力を効果的に向上させることができるからです。

例えば、「Tシャツが似合う厚い胸板が欲しい」「腕を太くしてたくましく見せたい」といった目標を持つ男性にはうってつけの種目と言えます。

また、「バストアップして綺麗なデコルテを手に入れたい」「たるんだ二の腕を引き締めたい」と願う女性にも非常におすすめです。

最初はバーのみ(20kg)でも構いません。まずは軽い重量で正しいフォームを体に覚え込ませることに集中しましょう。

基礎を固めることが、初心者が安全に成果を出すための最も確実な近道です。

中級者におすすめのケース

トレーニングの停滞期に陥り、重量や筋肉量の伸び悩みを感じている中級者には、ベンチプレスがブレークスルーのきっかけになります。

プログラムに変化を加えることで、筋肉へ新たな刺激を与え、マンネリ化を打破できるからです。

例えば、いつも8回3セットで行っているなら、重量を少し下げて15回3セットの高回数にしたり、逆に重量を上げて5回5セットの低回数にしたりと、刺激の種類を変えてみましょう。

また、ベンチの角度を変えるインクラインベンチプレス(大胸筋上部)やデクラインベンチプレス(大胸筋下部)といったバリエーション種目を導入するのも非常に効果的です。

中級者は重量や回数、種目に変化をつけることで停滞期を乗り越え、さらなるレベルアップを図ることが可能になります。

上級者におすすめのケース

最大挙上重量(1RM)の更新を目指したり、特定の筋肉の弱点を克服したりしたい上級者にとって、ベンチプレスは極めて重要なトレーニングです。

高重量を扱うことで神経系を最大限に活性化させ、緻密なプログラム設計によって自身の限界を超えることができるからです。

上級者は、筋力向上や筋肥大など目的別にトレーニング期間を分ける「ピリオダイゼーション」といった理論を用いて、計画的に自己ベストの更新を狙います。

また、ナローグリップで上腕三頭筋を、ワイドグリップで大胸筋の外側を意図的に狙うなど、グリップ幅を調整して弱点を強化することも行います。

上級者はより戦略的なアプローチでベンチプレスに取り組むことで、継続的なパフォーマンス向上が可能となるのです。

特定の目的別(ダイエット、姿勢改善、スポーツパフォーマンス向上)

ベンチプレスは、目的に応じてやり方を調整することで、ダイエットから競技力向上まで幅広く活用できる万能な種目です。

負荷や回数をコントロールすることにより、身体に与える効果を変化させられるからです。

ベンチプレスの効果とメリット

筋力アップ効果

ベンチプレスは、主に大胸筋、三角筋(前部)、上腕三頭筋という上半身の主要な筋肉の筋力を効果的に向上させます。

これらの筋肉群が、バーベルを押し上げる動作において主働筋や協働筋として連動して働くため、トレーニングを通して強く刺激されるからです。

最も大きな貢献をするのは、胸板の厚みと形を作る大胸筋です。

次に、肩の前面に位置し、腕を前に押し出す動きをサポートする三角筋前部も強化されます。

そして、肘を伸ばす際に使われる腕の裏側の筋肉、上腕三頭筋も大きな負荷がかかるため、たくましい腕を作るのに役立ちます。

ベンチプレスは一つの種目で上半身の「押す」動作に関わる筋肉を網羅的に強化できるため、非常に効率の良いトレーニングと言えるでしょう。

ダイエット・脂肪燃焼効果

ベンチプレスはダイエットや脂肪燃焼に非常に効果的です。なぜなら、大胸筋のような大きな筋肉を鍛えることで基礎代謝が向上し、日常生活でのエネルギー消費量が増えるためです。

筋肉は脂肪よりも多くのカロリーを消費する組織です。ベンチプレスで上半身の筋肉量を増やすと、運動していない安静時でも燃焼するカロリーが増加します。これにより、太りにくく痩せやすい体質へと変化していくでしょう。

また、トレーニング中は多くのエネルギーを消費するため、直接的な脂肪燃焼効果も期待できます。特に、15回以上の高回数で行うと有酸素運動に近い効果も得られ、より効率的に体脂肪を減らすことが可能です。

したがって、ベンチプレスを継続的に行うことは、引き締まった身体を作るための有効な手段となります。

姿勢改善・体調改善効果

正しいフォームでのベンチプレスは、姿勢や体調の改善に繋がります。胸の筋肉を鍛え、肩甲骨を寄せる意識を持つことで、猫背の改善や肩こりの緩和が期待できるからです。

ベンチプレスを行う際、肩甲骨を寄せて胸を張るフォームを維持します。この動作は、日常生活で丸まりがちな背中を伸ばし、正しい姿勢を体に覚えさせる効果があります。

胸の筋肉が適切につくと、身体の前面がしっかりと支えられ、自然と胸を張った美しい姿勢を保ちやすくなります。

また、肩周りの血行が促進されることで、デスクワークなどによる肩こりの軽減にも繋がるでしょう。

ただし、胸ばかりを鍛えすぎると逆に猫背を助長する可能性もあるため、背中のトレーニングとバランス良く行うことが重要です。

日常生活やスポーツパフォーマンスへの影響

ベンチプレスで鍛えた上半身の筋力は、日常生活やスポーツのパフォーマンスを大きく向上させます。「押す」という動作は、生活の様々な場面や多くのスポーツで使われる基本的な動きだからです。

日常生活では、重いドアを開けたり、荷物を持ち上げたりする動作が楽になります。

また、子どもを抱き上げる際などにも、安定感が増すことを実感できるでしょう。

スポーツにおいては、野球の投球や打撃、テニスのサーブ、格闘技のパンチなど、腕を力強く前に押し出す動作のパワーが格段に向上します。

さらに、ラグビーやアメリカンフットボールのようなコンタクトスポーツでは、相手を押し返すフィジカルの強さに直結します。

ベンチプレスは単に筋肉をつけるだけでなく、実用的な身体能力を高める上で非常に有効なトレーニングなのです。

ベンチプレスの頻度・回数・セット数

| レベル | 回数 | セット数 | 頻度 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 初心者 | 8〜12回 | 3セット | 週2回 | 軽めの重量でフォームを習得 |

| 中上級者 | 5〜12回 | 3〜5セット | 週2〜3回 | 期間ごとに重量・回数を変化させる |

初心者におすすめの頻度・回数

筋トレ初心者は、週に2回の頻度で、8〜12回が限界となる重さで3セット行うのがおすすめです。筋肉はトレーニングによる破壊と、その後の休息による回復(超回復)を繰り返すことで成長するため、適切な休息期間を設けることが重要だからです。

週に2回、例えば月曜日と木曜日など、トレーニングの間隔を2〜3日空けることで、筋肉が十分に回復する時間を確保できます。

回数については、8〜12回で「もうこれ以上挙げられない」と感じる重量設定が、筋肥大に最も効果的とされています。

もし12回以上できるなら少し重量を増やし、8回未満しかできないなら少し軽くするなど、常に適切な負荷をかける意識が大切です。

焦らずこのペースを守ることが、初心者が怪我なく着実に成長するための鍵となります。

中上級者向けのプログラム例

中上級者は、目的に合わせてトレーニング内容を変化させる「ピリオダイゼーション」を取り入れたプログラムが効果的です。

常に同じ刺激では筋肉が慣れてしまい成長が停滞するため、重量や回数に変化をつけて新たな刺激を与える必要があるからです。

例えば、4週間を1サイクルとし、1〜2週目は10回3セットの筋肥大期、3週目は5回5セットの筋力向上期、4週目は重量を落として15回3セットの筋持久力・回復期といったプログラムを組みます。

これにより、多角的な刺激が筋肉に与えられ、停滞期を打破しやすくなります。

また、インクラインベンチプレスやダンベルフライといった補助種目を組み合わせ、大胸筋の上部や細部まで意識的に鍛えることも、さらなる成長には不可欠です。

他のトレーニングと組み合わせる場合

ベンチプレスの効果を最大化するには、背中や下半身など他の部位のトレーニングとバランス良く組み合わせることが重要です。

身体は一つの連動したシステムであり、拮抗する筋肉(反対側の筋肉)や土台となる下半身を鍛えることで、より高重量を扱えるようになり、怪我の予防にも繋がるからです。

ベンチプレスで胸(押す筋肉)を鍛えた日は、背中のベントオーバーロウや懸垂(引く筋肉)も行うことで、身体の前後バランスが整い、姿勢の悪化を防げます。

BIG3の一つであるスクワットで下半身を強化すれば、全身の安定性が増し、ベンチプレスで地面を強く踏ん張る力も向上します。

全身をバランス良く鍛える視点を持つことが、ベンチプレスの記録を伸ばすための近道と言えるでしょう。

ベンチプレスのバリエーション(応用編)

初心者向け:負荷を軽くするやり方

ベンチプレス初心者は、バーベルの代わりにダンベルやスミスマシンを使うことで、安全に負荷を調整できます。

バーベル(20kg)が重すぎると感じる場合や、一人でのトレーニングに不安がある場合に、これらの器具が有効な選択肢となるからです。

2kg程度の軽いものから始められるダンベルを使った「ダンベルプレス」は、左右の筋力バランスを整えながら、可動域を広く使って胸に刺激を入れることができます。

また、バーの軌道が固定されている「スミスマシン」を使えば、フォームが安定しやすく、バランスを崩す心配がありません。

セーフティーバーを設定できるため、万が一潰れてしまっても安全です。無理せず自分に合った負荷から始めることが、トレーニングを長く続けるための秘訣です。

中級者向け:負荷を追加する方法

中級者は、インクラインベンチプレスやドロップセット法を取り入れることで、負荷を追加し筋肉の成長を促せます。筋肉の慣れによる停滞を打破するためには、通常とは異なる角度や強度で刺激を与えることが効果的だからです。

ベンチの背もたれに30〜45度の角度をつけて行う「インクラインベンチプレス」は、大胸筋上部を集中的に鍛えることができ、立体的な胸板を作るのに役立ちます。

また、通常のセットで限界まで追い込んだ後、すぐに重量を20〜30%軽くして、再び限界まで繰り返す「ドロップセット法」も非常に有効です。この方法は、短時間で筋肉を徹底的に追い込み、強い筋成長シグナルを送ることができます。

トレーニングに変化を加える工夫が中級者のレベルアップには不可欠です。

上級者向け:強度を上げるやり方

上級者は、ネガティブトレーニングやレストポーズ法といった高強度テクニックを用いることで、筋力の限界を突破できます。

筋肉が最も強い力を発揮するのは、重さに耐えながら下ろす「ネガティブ(伸張性収縮)」の局面であり、この部分を意図的に強化することで最大筋力を向上させられるからです。

「ネガティブトレーニング」では、自分の最大挙上重量よりも重い設定にし、補助者に挙げてもらった後、自力でゆっくりと(5〜8秒かけて)バーを下ろします。

また、「レストポーズ法」は、限界回数を行った後、10〜15秒の短い休息を挟み、さらに数回繰り返すテクニックです。

これらの方法は神経系に非常に強い刺激を与えるため、十分な経験と知識を持った上級者のみが実践すべきトレーニングです。

ベンチプレスを取り入れた実践メニュー

自宅でできるメニュー

自宅でベンチプレスを行うには、可変式ダンベルとアジャスタブルベンチを揃えるのが最も現実的で効果的です。省スペースで多様な重量設定が可能であり、ベンチの角度を変えることで大胸筋全体をバランス良く鍛えることができるからです。

自宅でのメニュー例としては、まず通常のダンベルプレスを10回3セット行い、大胸筋全体に刺激を与えます。次に、ベンチの角度を30度に設定し、インクラインダンベルプレスを10回3セット行い、大胸筋上部を鍛えます。最後に、ダンベルフライを12回3セット行い、大胸筋をストレッチさせながら内側のラインを意識します。

この3種目を行うことで、ジムに行かなくても大胸筋を総合的に鍛えることが可能です。

器具を工夫すれば、自宅でも質の高い胸のトレーニングは十分にできます。

ジムでの実践例

ジムの設備を活用すれば、より効果的で安全なベンチプレスメニューを組むことができます。フリーウェイトのバーベル、各種マシン、そして安全補助具が揃っており、多角的なアプローチで胸を鍛えることが可能だからです。

実践メニューとしては、まずメインのバーベルベンチプレスを8回4セット行い、上半身の筋力と筋量の基礎を作ります。

次に、大胸筋上部を狙うインクラインダンベルプレスを10回3セット。

続いて、ケーブルクロスオーバーやペックフライといったマシンを使い、12回3セットで大胸筋をストレッチさせながら収縮を意識し、細部まで追い込みます。

パワーラックを使用すれば、セーフティーバーを設定できるため、一人でも限界重量に安全に挑戦できます。

ジムの環境を最大限に活かし、計画的なメニューを組むことが、効率的な身体作りの鍵となります。

目的別メニュー(ダイエット/筋肥大/健康維持)

ベンチプレスは、目的によって回数や負荷、セット間の休憩時間を変えることで、効果を最適化できます。身体は与えられた刺激の種類に適応するため、目的に合わせたプログラム設計が重要だからです。

ダイエットが目的なら、15~20回できる軽めの重量で、休憩は30秒程度と短く設定します。これにより心拍数を高く保ち、脂肪燃焼を促進します。筋肥大を目指すなら、8~12回で限界がくる高重量で、休憩は1~2分と長めに取ります。筋肉の回復を待ちながら、各セットで最大のパワーを発揮させることが目的です。

健康維持や体力向上を目的とする場合は、10~15回を無理なくこなせる中程度の負荷で、休憩は1分程度で行うのが良いでしょう。

自分の目標を明確にし、それに合ったメニューを組むことが、理想の身体への近道です。

安全に行うための注意点

ケガ予防のための準備運動・ストレッチ

ベンチプレス前の準備運動とストレッチは、怪我の予防とパフォーマンス向上に不可欠です。

筋肉や関節を温め、可動域を広げておくことで、トレーニング中の肉離れや関節の損傷リスクを大幅に軽減できるからです。

準備運動としては、まず5分程度の軽いジョギングやサイクリングで全身の血流を良くします。

次に、腕を大きく回したり、肩甲骨を寄せたり開いたりする動的ストレッチで、肩関節周りを重点的にほぐしましょう。

いきなり重い重量を扱うのではなく、まずはバーのみで10回ほどフォームを確認するウォーミングアップセットを行うことも非常に重要です。

この一連の流れが、筋肉と神経に「これからトレーニングを始める」という信号を送り、安全で効果的なベンチプレスを可能にします。

正しい姿勢と環境づくり

安全にベンチプレスを行うためには、正しい姿勢の維持と、トレーニングに集中できる環境づくりが欠かせません。

フォームが崩れると特定の関節に過度な負担がかかり、怪我の原因となるほか、周囲の環境が乱雑だと事故に繋がりかねないからです。

フォーム解説にもあったように、肩甲骨をしっかり寄せ、背中にアーチを作り、足裏で地面を強く踏みしめるという基本姿勢を常に意識しましょう。

環境面では、トレーニングベンチがぐらつかないか、床が滑りやすくないかを確認することが大切です。また、プレート(重り)はラックの近くに整理し、通路を確保しておくと、自分や他人がつまずくリスクを減らせます。

安全への配慮が、質の高いトレーニングの土台となるのです。

自分の体調に合わせた調整法

その日の体調に合わせてトレーニングの強度を調整することは、怪我を防ぎ、長期的に継続するために非常に重要です。

睡眠不足や疲労が溜まっている状態で無理をすると、集中力が低下し、フォームが崩れやすくなることで怪我のリスクが高まるからです。

もし普段より身体が重いと感じるなら、扱う重量を10~20%軽くしたり、セット数を減らしたりする勇気を持ちましょう。

逆に、コンディションが良い日であれば、少し重量を増やしたり、セット数を追加したりして、積極的に負荷を高めるのも良い選択です。

トレーニングは常に100%の力で行う必要はありません。自分の身体の声に耳を傾け、柔軟にメニューを調整することが、安全かつ効果的なトレーニングを続ける秘訣です。

道具や床環境の注意点

トレーニングの効果と安全性を確保するためには、使用する道具や床の環境にも注意を払う必要があります。特に自宅でトレーニングを行う場合、設備の不備が思わぬ事故に繋がる可能性があるからです。

ベンチプレスを行うベンチは、自分の体重と扱う重量の合計に耐えられる、頑丈で安定したものを選びましょう。床を保護し、滑り止めにもなるトレーニングマットを敷くことは必須です。これにより、騒音を軽減する効果も期待できます。

また、バーベルのカラー(留め具)が緩んでいないか、トレーニング前に必ず確認する癖をつけましょう。プレートが落下すると、床を傷つけるだけでなく、足に落ちれば大怪我に繋がります。

こうした細やかな配慮が、安全なトレーニング環境を築く上で大切です。

ベンチプレスのよくある疑問Q&A

毎日やっていい?

ベンチプレスを毎日行うことは、おすすめできません。筋肉の成長にはトレーニング後の休息と回復が不可欠であり、毎日同じ部位を鍛えるとオーバーワークとなり、逆に筋肉の分解や怪我のリスクを高めてしまうからです。

筋肉は、トレーニングによって傷ついた筋繊維が、休息期間中に栄養を取り込んで修復されることで、以前よりも太く強くなります。この「超回復」と呼ばれるプロセスには、一般的に48~72時間が必要とされています。

したがって、ベンチプレスを行った後は、最低でも2日間は胸のトレーニングを休み、その間に背中や脚など、他の部位を鍛えるのが効率的です。

休息もトレーニングの一部と捉え、適切な頻度を守ることが、着実な成長への近道です。

効果が出るまでどのくらいかかる?

ベンチプレスの効果を実感できるまでの期間には個人差がありますが、一般的には正しいフォームと適切な頻度で続ければ、2〜3ヶ月で見た目や筋力の変化を感じ始めることが多いです。

筋肉の成長は緩やかに進むため、短期間で劇的な変化を期待するのは禁物です。

最初の1ヶ月は、神経系が発達し、重さの扱いやフォームが安定してくる時期です。この段階で「少し楽に挙げられるようになった」と感じるでしょう。

2〜3ヶ月目に入ると、徐々に筋肉自体が太くなり始め、胸板の厚みが増したり、Tシャツが少しきつく感じたりといった見た目の変化が現れます。

焦らず、長期的な視点で継続することが最も重要です。

1回にかかる時間の目安は?

ベンチプレス単体にかかる時間は、ウォーミングアップからメインセット、クールダウンまで含めて、およそ20〜30分が目安となります。ただし、これはセット数やセット間のインターバルによって変動します。

まず、動的ストレッチやウォーミングアップセットに5〜10分程度をかけます。メインセットが3〜5セットの場合、1セットの動作時間を1分、セット間のインターバルを1〜2分とすると、合計で10〜15分程度かかります。最後に、クールダウンの静的ストレッチに5分ほど時間を取ると良いでしょう。

もし他の胸のトレーニング種目も行う場合は、全体のトレーニング時間は45〜60分程度に収めるのが、集中力を維持し、効果的に筋肉を追い込むための理想的な時間です。

ダイエット目的の場合のコツは?

ダイエット目的でベンチプレスを行う場合、高回数・短インターバルでの実施に加え、食事管理と有酸素運動を組み合わせることが成功のコツです。消費カロリーが摂取カロリーを上回ることがダイエットの基本原則であり、トレーニングだけで体重を落とすのは非効率的だからです。

ベンチプレスは15~20回できる重量設定にし、セット間のインターバルは30~60秒に設定して、脂肪燃焼を促しましょう。

食事面では、タンパク質を十分に摂取しつつ、脂質や糖質は控えめにする「アンダーカロリー」の状態を意識します。

さらに、ベンチプレスの後に20〜30分のウォーキングやジョギングといった有酸素運動を取り入れると、成長ホルモンが分泌された状態で脂肪燃焼が加速するため、非常に効果的です。

まとめ:ベンチプレスのやり方をマスターして効率よく効果を出そう

この記事では、ベンチプレスの正しいやり方から、効果、適切な回数、そして安全に行うための注意点まで、トレーナーの解説を交えて網羅的にご紹介しました。

ベンチプレスは、ただ重りを挙げれば良いという単純なものではなく、正しいフォームと目的意識がその効果を大きく左右します。

まずは軽い重量からで構いません。この記事で解説したフォームのステップを一つひとつ確認しながら、丁寧な動作を心がけてみてください。

正しいやり方をマスターすれば、ベンチプレスはあなたの身体を劇的に変える最高のトレーニングパートナーとなるはずです。

もし一人での実践に不安を感じたり、より専門的な指導を受けて最短で結果を出したいと感じたりした際には、パーソナルジムでプロのトレーナーに相談するのも一つの有効な手段です。

正しい知識を武器に、理想の身体を目指して、今日から実践を始めましょう。

中野駅徒歩5分!あなたの理想のカラダ作りに伴走する卒業型パーソナルジム

Me-Mott(メモット)は、「ただ痩せる」のではなく「理想のカラダを一生維持できる力」をお客様自身に身につけてもらう、業界初の卒業型パーソナルジムです。

朝8時から夜23時まで営業する好立地で、骨格診断に基づいたオーダーメイドプログラムと大会入賞経験を持つイケメントレーナーが、最短6ヶ月であなたの理想のカラダ作りを実現します。

今なら入会金33,000円が無料&食事指導も無料!まずはお気軽に無料体験してみませんか?